El valor del conocimiento y tecnología hechos en Chile

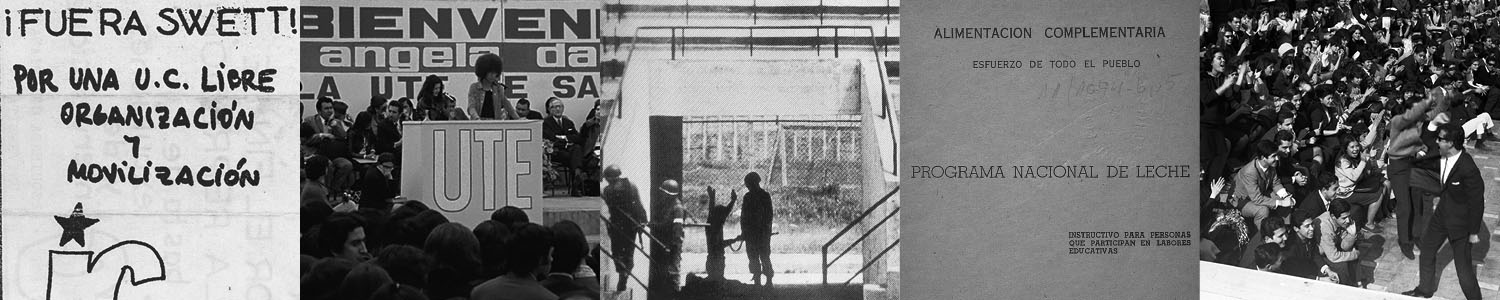

Muchas de las investigaciones académicas de 1970 respondían a un programa político que quería romper con la dependencia de los países extranjeros industrializados y a un modelo de desarrollo social que pretendía posicionar al país como uno de los líderes en Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

Algunas de las preguntas que se estaban haciendo los científicos de la época eran: ¿Sabemos las condiciones técnicas y laborales de los mineros? ¿Por qué en Chile se muere 1 niño cada 15 minutos? ¿Qué enfermedades infectocontagiosas los matan? ¿Y si distribuimos leche en polvo para nutrirlos mejor? ¿Qué necesitamos para potenciar las lecherías? ¿Qué hacemos con la higiene del país si el 40% de la población no tiene alcantarillado? ¿Y si diseñamos una cuchara con la dosis exacta para hacer mamaderas? En cuanto a la tecnología, ¿podemos planificar en tiempo real las fábricas nacionales? ¿Podemos crear un sistema en línea que nos entregue datos computarizados de la producción hecho en Chile? ¿Qué materiales necesitamos para diseñar un tocadisco? ¿Qué tecnología de carros eléctricos queremos para el metro de Santiago? ¿Y si construimos viviendas sociales en diálogo con los obreros y los universitarios? ¿Por qué cuando la gente come moluscos se intoxica? ¿Qué pasa en el cerebro con las células que provocan el Alzheimer?

Foto: Cucharas dosificadoras de plástico inyectado para leche (5 y 20 gr)Diseñadas por INTEC, 1973. Exposición “Cómo diseñar una revolución: La vía chilena al diseño” CCLM.

La ciencia que no fue

El bioquímico y Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas 2018, Romilio Espejo, recuerda que en esa época era muy atractivo trabajar y tratar de hacer avances científicos y tecnológicos en algo que le pertenecía a todos los chilenos: el cobre. Él estaba diseñando un tratamiento pionero vía biolixación para el mineral, un proceso productivo importante de la minería. Desde el sur del país donde vive actualmente, cuenta que su investigación quedó suspendida y la reanudó en los 80 una empresa privada: “El Estado perdió la oportunidad de ser parte de esa investigación que es crucial hasta el día de hoy”, señala.

La historia de su detención está contada en el libro “Los pétalos de la rosa blanca” de Sue Carrié. Romilio Espejo fue detenido en 1973 en el Instituto Tecnológico de Chile (INTEC) y llevado por los militares al Estadio Nacional. Lo acusaron de crear la guerra bacteriológica del Plan Z: “Yo no estaba trabajando con bacterias, estaba estudiando minerales en ese momento”, dice.

Su destino era ser trasladado a Chacabuco, el mayor campo de prisioneros de la dictadura, pero las influencias del mundo científico lo evitaron. Varios colegas escribieron a sus conocidos en el extranjero buscando apoyo, entre ellos, los bioquímicos Hermann Niemeyer y Tito Ureta. Así llegaron al biólogo molecular estadounidense Robert Sinsheimer, secretario de la Academia Nacional de Ciencias de ese país y exprofesor guía de Espejo en el Instituto Tecnológico de California (Caltech), quien intervino para solicitar su liberación. “Creo que eso fue lo que más influyó en que no me llevaran a Chacabuco junto con los otros colegas. La ayuda de Sinsheimer vino directamente desde Estados Unidos por vía diplomática. Para mí fue muy duro porque como investigadores éramos vistos como unos parias”, sostiene.

Ramón Latorre con su colega Juan Álvarez de la Facultad de Ciencias de la U. de Chile trabajaban las mediciones de las moléculas únicas que permitían la transmisión de dióxido: “Un desarrollo único en el país y en el mundo porque éramos los primeros que estaban viviendo el lenguaje eléctrico de una molécula”, dice. Latorre después de estudiar en Estados Unidos con una beca del National Institute of Health, se desempeñó en el Departamento de Fisiología de dicha institución hasta 1972. A su regreso a Chile traía un bagaje de conocimiento nuevo que quería transmitir a los estudiantes, pero ¿cuánto duró eso?: “Llegué en abril del 72 y estuve hasta enero de 1974. Para mí, fue una época dura que me da mucha pena porque yo soy científico y en ese momento se estaba creando la ciencia del futuro en Chile. Tú sabes cuántos años cuesta formar a un doctor y cuánto cuesta construir un laboratorio. El Golpe paralizó todo ese proceso, quitó los recursos para investigar y reprimió a los investigadores”.

Junto a ellos, reconocidos científicos estaban en la frontera de la ciencia como el Premio Nacional de Ciencias 1983, el bioquímico Hammer Niemeyer, uno de los fundadores de la Facultad de Ciencia, el profesor Luis Izquierdo, biofísico y primer científico doctorado en Chile y Mario Luxoro, entre otros todos pioneros en sus disciplinas.

La Premio Nacional de Ciencias Naturales 2006, actual presidenta de la Academia Chilena de Ciencias, bioquímica, bióloga molecular y primera Doctora en Ciencias de la Universidad de Chile, Cecilia Hidalgo realizó su postdoctorado en el National Institutes of Health, Bethesda, MD, Estados Unidos y regresó en 1972 con dos niños pequeños y dos proyectos: “el primero consistía en estudiar la cinética de transporte de azúcares en una bacteria marina y cómo se afectaba tras infección con el fago PM2 y el segundo, trataba del transporte de calcio en el músculo del picoroco”, señala.

Según cuenta, estas dos líneas de trabajo que produjeron tres publicaciones se vieron interrumpidas: “El estudio con la figura gigante del picoroco era maravilloso y nunca más lo retomamos y lo que estaba estudiando con los niños y las infecciones gástricas con Romilio Espejo –que lo trataron tan mal después del Golpe– también se acabó. Eso ocurrió no sólo con nosotros, también con las publicaciones en el campo de la física que se fueron a cero durante el periodo”.

La doctora Hidalgo en 1973 era académica de la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad de Chile y que era una facultad “de derecha, con cuatro o cinco de sus compañeros de izquierda”, dice. En 1973 la interrogaron por horas: “Siempre digo que una de las humillaciones que más me han afectado en la vida fue cuando me llamaron a declarar con un fiscal y una secretaria de pregrado que tomaba nota de lo que yo decía. En ese momento pensé: ¿Qué derecho tiene esta persona a preguntarme cosas? Eran interrogatorios muy invasivos y yo no estaba entendiendo el nivel de violencia que se venía”, recuerda.

El neurobiólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Premio Nacional de Ciencias Naturales 2008, Nibaldo Inestrosa era parte del equipo del profesor Joaquín Luco, reconocido mundialmente por cambiar el alcance de la neurociencia. Luco recibió en 1975 el Premio Nacional de Ciencia y de lo más trascendente de su investigación realizada en Chile fue la función trófica de la neurona.

Para Inestrosa fue crucial ser parte de su equipo porque él se las ingenió para conseguir presupuesto y trabajar en el campo de la neurofisiología, y dar respuestas a la investigación en el músculo con técnicas de tipo electrofisiológica. “Luco demostró años antes que si cortaba un nervio cerca del músculo y lo comparaba con un corte hecho alejado del músculo quedaba un pedazo de nervio pegado al músculo por un tiempo, versus el corte cercano en que no quedaba nada de nervio, entonces, ahí salió la idea de que había una función trófica que probablemente se demostraría", dice. Su facultad funcionaba en la Casa Central de la PUC y él vivía en las Torres San Borja y todos los días se iba caminando a su universidad: “Prácticamente no pasaron cosas, los militares estaban ahí, pero no recuerdo que hayan ido a los laboratorios, al menos a los nuestros. Pero es cierto que hubo un control, teníamos a un exmarino como rector, yo sabía que en la Chile estaba la escoba, por lo menos en medicina y en Concepción también”, señala.

"De hecho, en Chile no hay centros dedicados sólo a la investigación; ella se ha realizado casi exclusivamente dentro de los claustros universitarios y ello había otorgado prestigio a nuestras universidades. Prestigio que, últimamente, se ha ido perdiendo por la expulsión de cerebros. Se han ido y se siguen yendo para no dejar de ser cerebros creativos. El daño ha sido de tal intensidad que se necesitarán varios lustros para recuperar lo alcanzado en el decenio del sesenta."

Lectura: Joaquín Luco recibiendo Premio Nacional de Ciencias de manos del Ministro de Educación, Almirante Arturo Troncoso, 1975. Memoria Chilena.

Foto: Colección Fundación Ciencia & Vida / Memoria Chilena.

La investigación social en Chuquicamata

Los doctores en sociología de la Universidad de Chile, María Luisa Tarrés y Francisco Zapata, estudiaron su doctorado en Francia y de regreso a Chile se dedicaron a investigar la situación laboral de los trabajadores del cobre en Chuquicamata. La pobreza, la falta de instrucción de la clase trabajadora en minería sorprendieron a los investigadores. María Luisa recuerda que su trabajo fue instalar una escuela secundaria porque existían sólo escuelas básicas, creó un microbús para los obreros y luego una guardería que no existía. “Me conseguí una casa muy grande de un funcionario que vivía solo y armamos un jardín infantil con una educadora de párvulos y poco antes del Golpe conseguí becas para que algunos trabajadores estudiaran en la Universidad Técnica del Estado”, recuerda.

El 11 ella estaba en Chuquicamata y lo primero que hizo fue comprar boletos de regreso a Santiago, pero fue llevada a declarar y su marido detenido. Con su hija de meses gestionó el retorno a la capital con muchos problemas desde que se subió al avión: “Los militares no querían que llevara a mi hija y mi marido llegó amarrado al aeropuerto. Nos fuimos a Santiago y mi cuñado nos estaba esperando con un militar. El me dijo que me fuera y yo le respondí que no me movía hasta que me dijera dónde se llevarían a mi marido", recuerda.. El militar le dio su “palabra de militar” que la llamaría cuando supiera el destino de su marido. Y así fue, el teléfono sonó de madrugada en su casa y supo que Pancho estaba en el regimiento Tacna.

Ambos académicos decidieron exiliarse. Estuvieron un tiempo en Perú esperando que le dieran visas para irse a México por invitación de Rodolfo Stavenhagen, uno de los sociólogos que les ofreció ayuda. “Eso fue muy bonito. Fue algo inesperado. Por ejemplo, (Fernando Enrique) Cardoso, que fue profesor nuestro, Alain Touraine y Michel Crozier (que había dirigido su doctorado en Francia) nos ofrecieron recibirnos. La FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales) lanzó un comunicado sobre la situación de los sociólogos en Chile y ahí estábamos nosotros; había una red de sociólogos que se dio cuenta de que éramos perseguidos, que Pancho estaba desaparecido e hicieron un llamado para que saliéramos vivos. Empezamos a formar parte de un grupo protegido por la ISA (International Sociological Association) y la LASA (Asociación de Estudios Latinoamericanos)”, cuenta Tarrés.